歴史研究家・岡田峰幸さんと行く

ブランドエリア麓山で叶える

理想のライフスタイル

麓山の持つ歴史性と現代における役割

鈴木朱美(以下 鈴木)

全国には「麓山」「羽山」「葉山」(はやま)という地名が多いですね。

岡田峰幸氏(以下 岡田)

何となく高級住宅地というイメージが強いですが、元々はハヤマ信仰の山で、本山(奥山)に対する端山という意味があります。郡山駅から西へ広がる端の地=麓山だったのでしょうね。

鈴木

「麓山」という地域は歴史的背景にはどのようなストーリーがありますか?

岡田

江戸時代末期の1824(文政7)年、郡山市は郡山村が町へ昇格した記念として旧二本松藩主の馬場だった地に郡山初の公園「麓山公園」内にため池である心字形の「弁天池」を造りました。当時、弁天池の周囲では句会が定期的に開かれていて、文化的な素地ができたとも言われています。

公園の文化通り側、池の先のやや高台には明治15年に完成した安積疏水の第5分水路から引いて造られた「麓山の滝」があり、滝と滝見台が近くで見ることができます。

また、公園頂上には農業の神様である「麓山神社」があり松林が見渡せる美しい景観になっています。

皆さんすでにご存じの通り、明治初頭の1873(明治6)年〝安積開拓の父〟といわれた中條政恒の呼びかけで阿部茂兵衛ら25人の富商が開成社を結成し、県と開成社の共同による安積開拓が始まります。当時はまだ、荒涼とした原野が広がっていたこの地で、私財を投じて開拓事業を起こし、困難を乗り越えながら、夢の実現に取り組んだ開成社の働きは、やがて郡山市が福島県の「商業県都」と呼ばれるまでに発展する礎となりました。

緑量に富み防災拠点としての機能も

鈴木

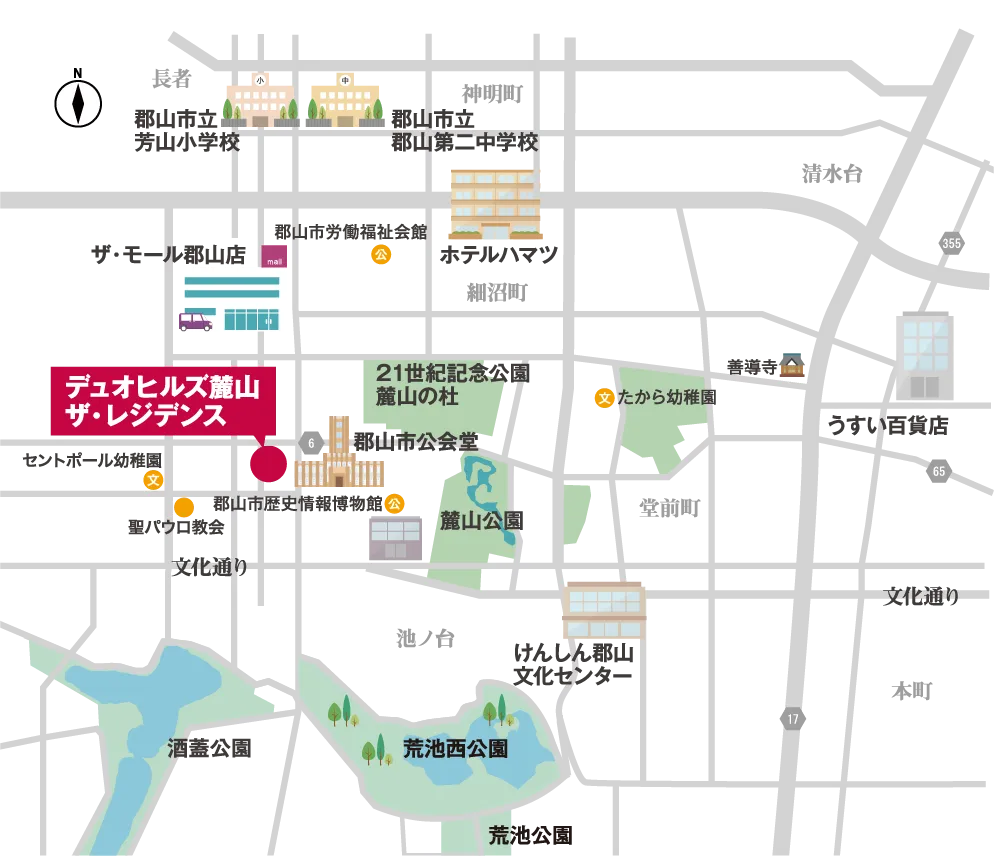

麓山エリアには、「日本の歴史公園100選」にも選ばれている「麓山公園」をはじめ、「荒池公園」「酒蓋公園」「21世紀記念公園」とたくさんの公園がありますね。

岡田

その公園のいずれにも人工池やため池があることにお気付きでしょうか。

郡山はかつて水が不便だったことからたくさんのため池が造られましたが、安積開拓と安積疏水によって水が潤沢となり、水田が広がりました。これにより、農業が発達し、地域の経済に発展。一方、造ったため池は鯉の養殖場などに再利用され、今でも郡山市の特産品として食されています。そのほか、ため池を生かした形で公園が整備され、麓山エリアには特に公園が多い地として市民の憩(いこ)いの場となっています。

鈴木

特に「21世紀記念公園」は休日になるとたくさんの家族連れで賑 (にぎ)わっていますね。

岡田

平成15年4月に開園した「21世紀記念公園」は、市街地の中心部に位置し、豊かな花・緑・水などを配した市民の交流拠点、防災拠点です。公園内には体験学習室やカフェが入居するとんがりふれあい館、日本庭園があり茶室も兼ね備えた麓山荘、四季折々の草花が見られる杜の花壇、安積野広場、杜のエントランス、災害時の備蓄倉庫や耐震性貯水槽などがあります。耐震性貯水槽があることで、大規模地震などの災害時に水道管が破損した場合でも、飲料水や消火用水を確保でき、冠水も防げます。

鈴木

大型ショッピングモールやスーパーもありますが、商店街や個店も多く残っていますね。

岡田

郡山駅から麓山まで徒歩で約20分。その間には、パン屋、和菓子屋、魚屋、肉屋…と個店がたくさんあり、街歩きと買い物が両方楽しめます。

また、麓山は「新さくら通り経由」「麓山通り経由」「コスモス循環文化通り経由」とバスの路線が複数利用できてとても便利です。利便性に優れた街でありながら、行き交う人があいさつを交わし、町内会活動やお祭りも盛ん。程よい距離を保ちながらも、昔ながらの交流がある街です。

文教エリアとして集積が進む麓山

鈴木

麓山は郡山市の公共施設が密集した文教エリアならではの気品と美しい景観が魅力ですね。

岡田

郡山市公会堂は、1924(大正13)年市制施行を記念して建造されました。国会議事堂を設計した矢橋賢吉が監修を行い、オランダ・ハーグの平和宮などを参考に設計されたと伝わっています。ネオ・ルネサンス様式を基調とするモダンな外観には、開拓の意気込みが壮麗に表現され、「進取の気質」を感じ取れる建造物。郡山の飛躍的発展の象徴でもあります。この公会堂に隣接して、図書館や中央公民館が建ち、今年3月郡山市歴史情報博物館も完成し、学術・文化レベルの高い街ですね。

鈴木

岡田先生もよく図書館や中央公民館を利用されているそうですね。

岡田

仕事柄、図書館には週に何度か足を運び、情報収集を行っています。また、中央公民館は定期的に市民講座を開催していて、身近な場所となっています。

新しく今年3月15日に開館した「郡山市歴史情報博物館」は、博物館機能と公文書館機能を併せ持つ東北初の複合施設。テレビの特番でナビゲーターを務めたことから思い入れの強い公共施設です。デジタルコンテンツを多用し、VR体験や3D画像で360度どの角度からも資料を見ることができるなど、自ら探索しながらさまざまな情報に触れることができます。

鈴木

「麓山通り」には、「金透記念館」「合同庁舎」「郡山公会堂」「開成館」など、洋風建築の公共施設が多く、日々の街散策やウオーキングで美しい景色が楽しめますね。

岡田

近世から近代への新しい時代の流れの中で、明治政府は西洋文化の取り入れに力を注ぎました。そのため、行政機関や学校、教会などの建物の多くは、西洋の建築様式を基にしながら、日本の伝統的な建築技術や意匠を取り入れた木造建築「擬洋風建築」として建てられました。郡山にも代表的な洋風建築「開成館」があり、開成館と郡山駅を結んだ近代郡山最初の大通りが今の麓山通りになります。先人たちの足跡が麓山通りのあちらこちらに今なお多く残されているんですね。

鈴木

子育て世代の方はお子さんが進学する学区も気になるところですよね。音楽都市・こおりやま。中でもたくさんの音楽家や文化人を輩出している郡山第二中学校は、人気の学区ですよね。

岡田

郡山では、“根強い二中ブランド”があり、「二中学区に住みたい」「二中学区で子育てをしたい」とお考えの方も多いと思います。

鈴木

徒歩圏内に音楽教室やキッズスクール、英語教室など、子どもの習い事教室も充実しているのもいいですね。

郡山市の歴史とともに歩んできた「麓山」。

都市公園に囲まれた緑豊かな住環境、

文教エリアとしての集積も進むエリアに

気品薫る邸宅が誕生します。

- ※掲載の写真は、2025年4月に撮影したものです。

- ※表示の徒歩分数は1分=80mで算出(端数切り上げ)しております。自転車の場合は実測で算出しており、道路交通事情により異なります。

- ※掲載の情報は2025年4月時点のもので、今後変更になる場合がございます。